ぼくはこれまでに転職を3回、数ヶ月の無職期間を経験するなど、右往左往しながらキャリアを送っています

キャリアを歩む中で人並み以上に、自分のスキルの無さ、人間関係 etc… 、悩み抱える時間が多かったです。

この記事では、ぼくの悩みとその解決方法について、自分なりに考えたことを書いています。

「ずっともやもやしながら働いている」「仕事がうまくいかない」「劣等感を感じている」

このような悩みを抱いている方にとって、共感して頂けるような内容です。

かもちゃん

かもちゃんぼくの経験をもとに、記事を書いてます!

仕事に悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください!

これまでのキャリアと業務内容

ぼくは化学系で修士過程を修了したのち、化学メーカーに就職し研究開発職として勤めてきました。

具体的には、素材の性能向上や環境負荷低減、医薬品製造、などの開発業務に携わってきました。

化学の研究と聞くと「白衣を着て黙々と一人で実験して…」というイメージを持つ方がいらっしゃるかもしれません。

しかし少なくとも私が経験した業務ではこのようなイメージではありません。

「作業着を着て、チームで行動し、必要に応じて他部署を巻き込む」

「実験だけでなく、打ち合わせや調整業務、事務的な仕事も多い」

資料を作ったり、報告会があったり、業務改革PJのような組織運営をしたり、色々な仕事をしています。

派遣社員が在籍してる会社では、派遣社員が実験をしていることも多いです。

また研究開発でも「自社開発、受託開発」、「川上製品、川下製品」、「分野(素材、医薬品など)」、「企業規模の大小」によって業務内容はかなり異なります。

例えば自社で素材の新製品を開発する場合、以下のような業務があります。

製品企画/市場調査/特許調査/材料・技術探索/性能評価/試作/製造 …etc

大企業ではそれぞれの業務が分業化されていることが多いですし、

コンパクトな企業では研究開発が全ての業務を一気通貫して携わることもあります。

このように化学の研究開発といっても業務内容は多岐にわたります。

業務の中で専門性も必要にはなるのですが、

それ以上に全ての会社員に必要な普遍的なスキル(コミュニケーション力、文章力、リーダーシップなどなど)の方がよっぽど大事になることを痛感しています。

ぼくはこの普遍的なスキルに苦手意識があり、色々悩まされました。

業界や業種がぼくと異なる方にも共感いただける部分は多いかと思います。

悩み解決に向けたアプローチ

悩みを生む根本原因

なぜ悩んでしまうのか…

ぼくの場合、悩みの根本原因は「自分に自信がないこと」です。

自分に自信が持てないがために、悩みが生まれているのだと思います。

ぼくは自信をつけたいと思って、これまで色々闇雲に自己啓発や新しいことにトライしてきました。

しかし自信はつかずじまい。

モヤモヤした悩みが頭の中でぐるぐるまわり、何をしても達成感が湧かず、モチベーションの低下にも陥りました。

それもそのはず、悩みを細分化して、自分の課題を明確化していなかったからです。

悩みの構成要因を細分化し、課題を明確化

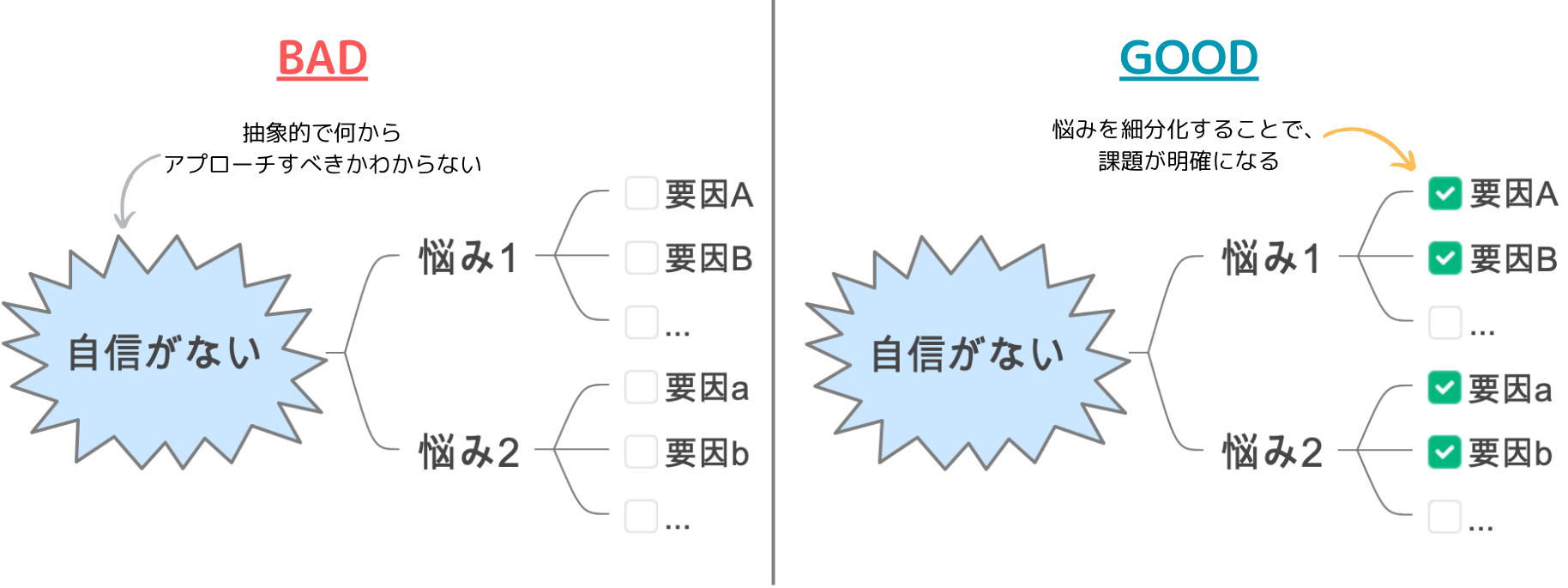

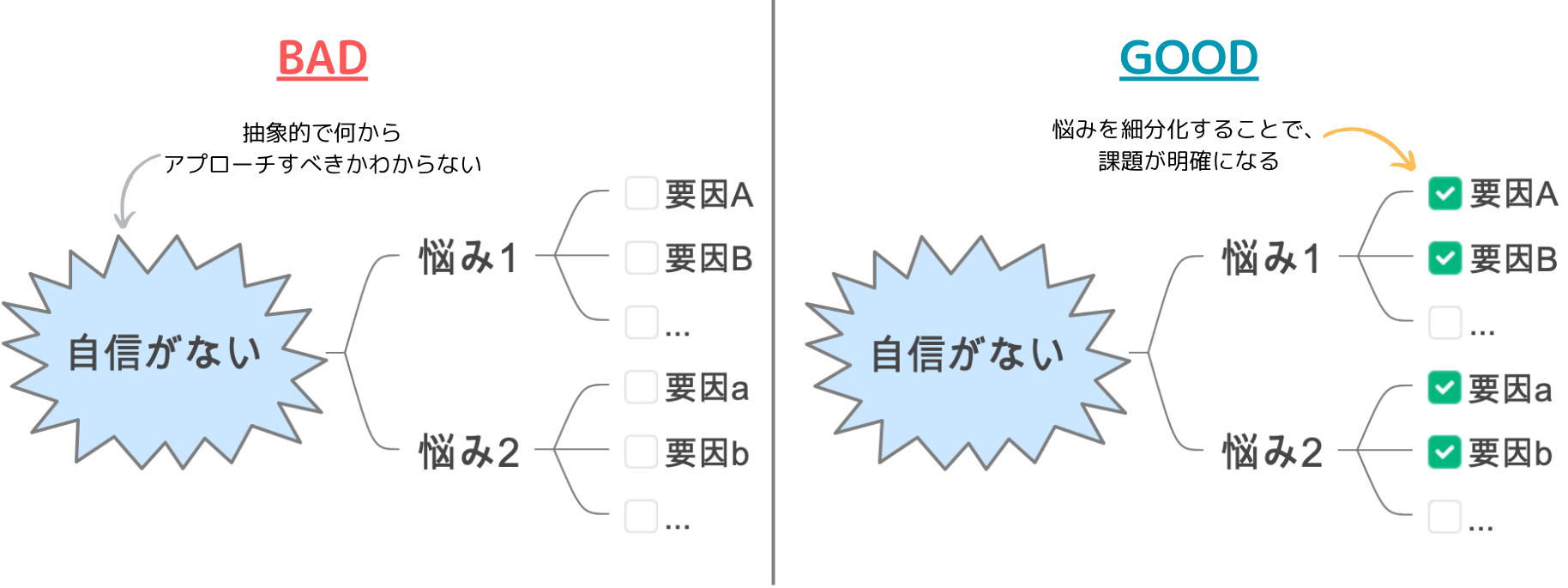

「よし!自信をつけよう!」と思っても、抽象的すぎて何から手をつければ良いかわかりません。

そこで、悩みの構成要因を細分化して、具体的な項目を可視化していくことをおすすめします。

「自信がない」という悩みの根源は同じでも、悩んでいる具体的な内容は人によって違います。

以下に、課題の明確化についての方法の手順を簡単に示します。

まずは大きな悩みいくつか挙げてみましょう。

そしてその悩みの構成要因をできるだけ書き出しましょう。この段階では本やネットなどを参考にしてもいいです。

悩みの構成要因のうち、「自分に不足していて、習得できれば悩みの解決につながる項目」をチェックしましょう。

この要因がその人オリジナルの課題になります。悩んでいる内容は同じでも、課題は人によって異なります。

この「明確化された課題」を一つずつ潰していくことで、結果的に悩みが解消されていきます。

ぼくが「悩みの課題を明確化した」事例

ぼくが悩みの課題を明確化した例を示します。

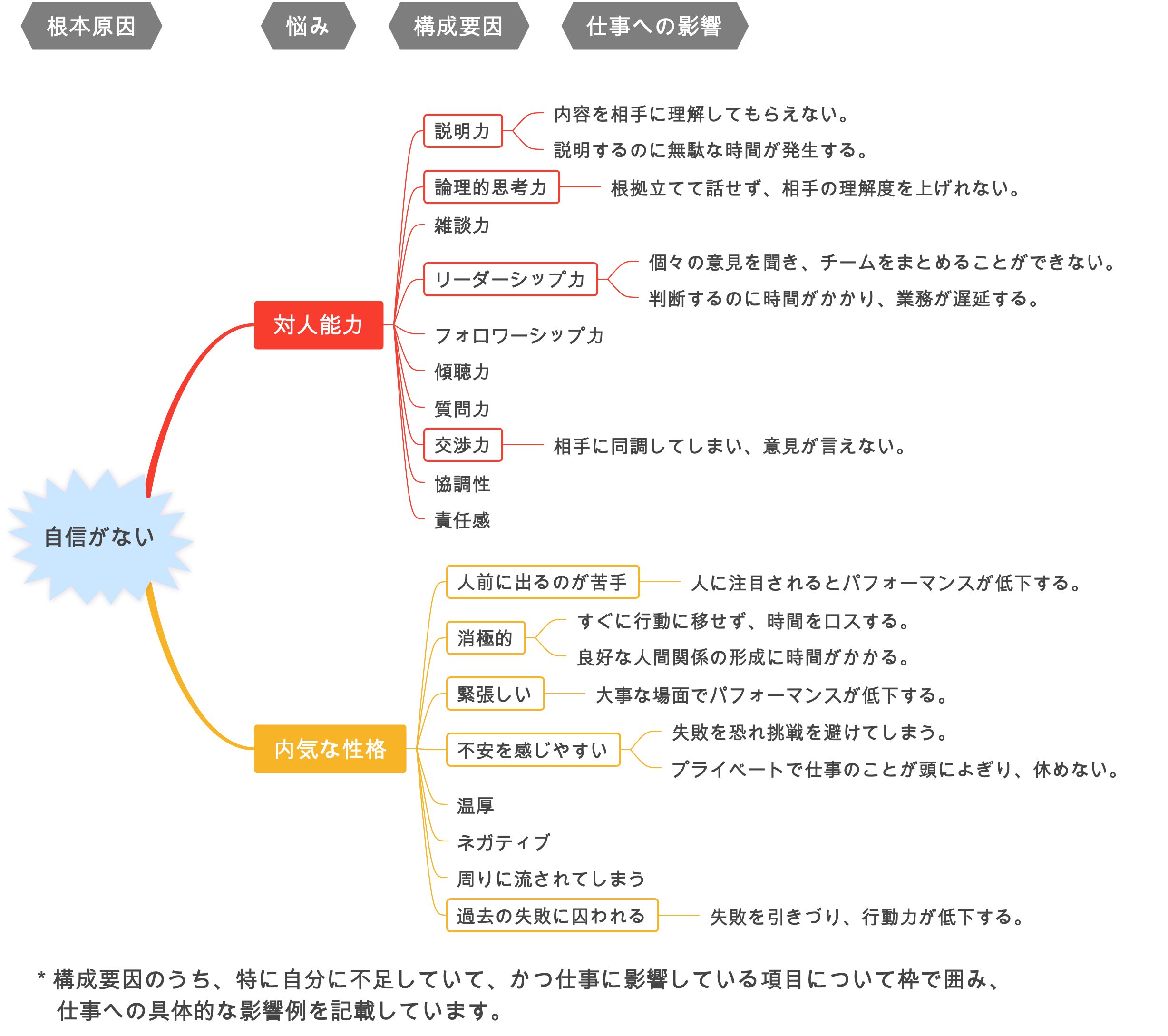

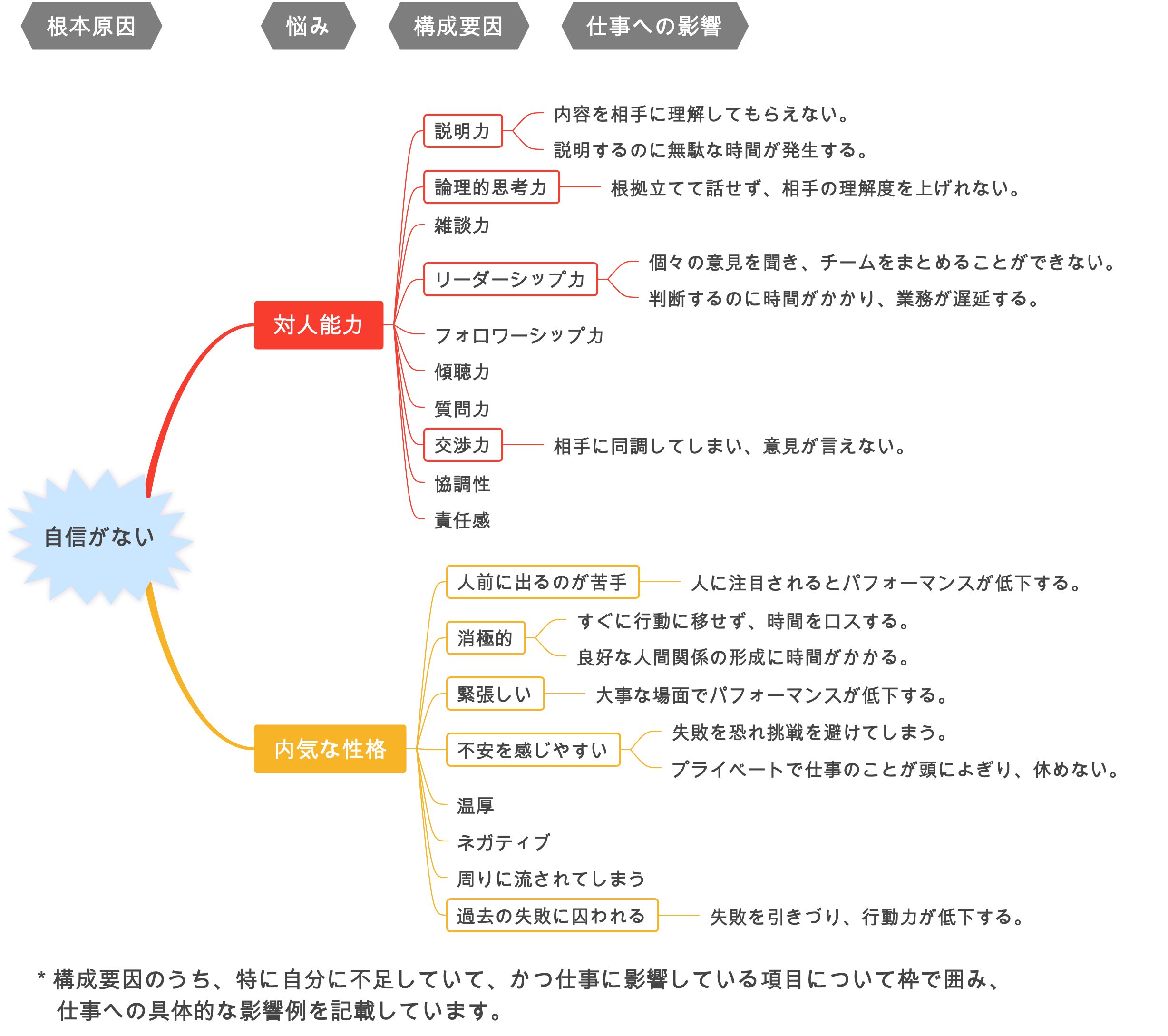

悩みの元になる根本原因は「自信がない」です。

「自信がない」ために発生する悩みは「対人能力」と「内気な性格」の2つでした。

仕事での失敗した場面や、もっとできたらなと思った経験を振り返り、「自分にどういう能力があればいいのに」とか、「こんな素質があればよかったのに」と思ったことはないでしょうか。それが自分の悩みになり得ます。

悩みは抽出できましたが、この悩みは複数の要因で成り立っているため、真の課題にフォーカスできません。

「対人能力」と一口にいっても、色々な能力で構成されています。そこで悩みの構成要因まで細分化します。

細分化すると、要因ごとに「不足している」、「十分身についている」、「不足しているが仕事に特段影響しない」、など分類できます。このうち、今のぼくに不足していて、かつ仕事に悪影響がある構成要因をピックアップしました。

このピックアップした構成要因が「明確化された課題」になります。

ちなみに能力が不足していても、仕事上悪影響が思い浮かばなければ、それは(仕事において)解決すべき課題ではないと判断できます。例えば雑談力は対人能力の構成要因ですが、雑談が苦手でも職場環境によっては仕事に影響がない場合も多いです。その場合は、課題としては除外します。

このようにして悩みを細分化し、ようやく「自分が取り組むべき課題」が見えてきました。

ぼくはこの課題の明確化を怠っており、手当たり次第に色んなことを試しては、空回りしていました。

そんな試行錯誤の中で実際に取り組んできたこと、そして今も継続していることをご紹介します。

悩みを減らすために取り組んできたこと

まだまだ道半ばですが、悩み解消のために取り組んできたことを書いています。

これから紹介する取り組みは、必ずしも課題を明確化した後に計画的に行ったわけではありません。

そのため自分の悩みに対しては効果があまりなかったものもあります。

でも今振り返ると、自分の悩みの核心に近づくための重要なステップだったと感じています。

失敗もたくさんありましたが、それも含めて「悩みと向き合うための経験」だったと思っています。

しかしこの記事の読者様は、課題を明確化してから、その課題に応じた取り組みを行うことを強くおすすめします。

専門知識の習得

仕事で必要な専門的な知識や、資格の取得に励みました。

年齢を重ねると記憶力が落ちそうな気がして、20代のうちに覚える系はやっておこうというスタンスでした。

しかし、知識があっても仕事で活かせないと、宝の持ち腐れになります。

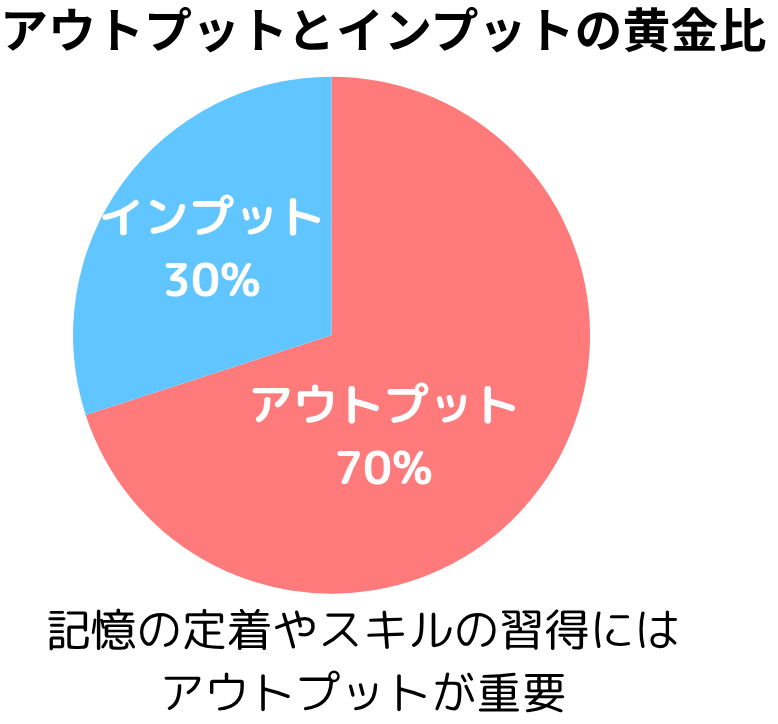

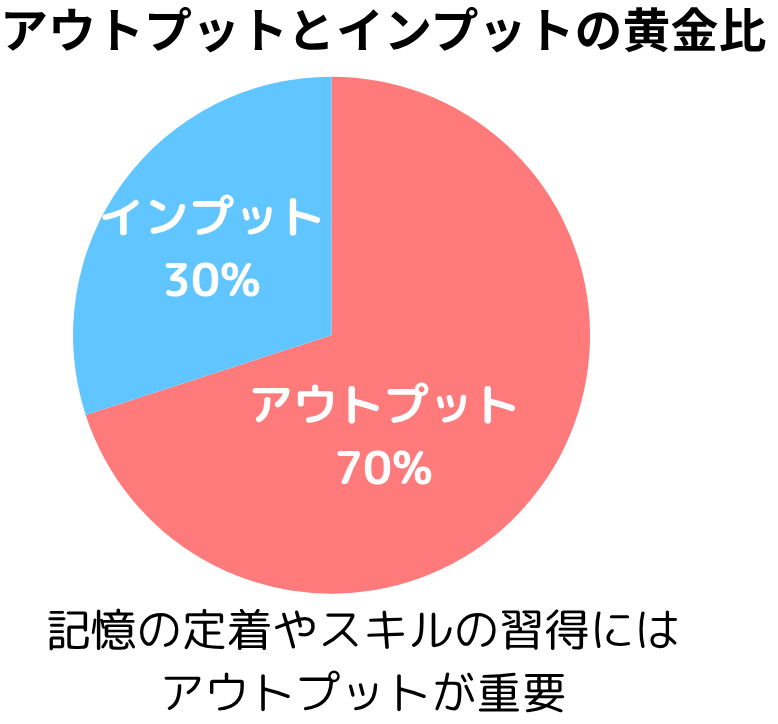

アウトプットできてこそ、本当のスキルになります。

知識は身につきましたが、ぼくの悩みである「対人能力」や「内気な性格」への効果はほぼなかったです。

悩みは全く低減しませんでした。

ソフトスキル(対人スキルや性格面など)の習得

業界問わず必要とされるスキルのことで、ポータブルスキルとも言われます。

そしてソフトスキルが全てのスキルの土台となり、最も重要です。対人能力や性格面のスキルもこれに該当します。

書籍などでスキルをインプットした後はひたすら実践して、自分なりの方法に落とし込む必要があります。

一長一短では身につかず、経験の中で身につけていくしかないです。

よくソフトスキルは才能だとか、先天的な能力だと誤解されがちですが、後天的に身につけることが可能な能力です。

メンタルヘルスメントへの理解

大きな失敗やトラブルに巻き込まれたことがきっかけとなり、一時的に体調を崩した経験があります。

その時は、恥ずかしさや自己否定の感情が湧き、相談もできず…。しかも転職後すぐの出来事で、どうしても通常のパフォーマンスが発揮できず、体調不良のため早期退職してしまいました。

数ヶ月の無職期間を経て立ち直ることができましたが、この苦い経験からメンタルヘルスの重要性を実感しました。

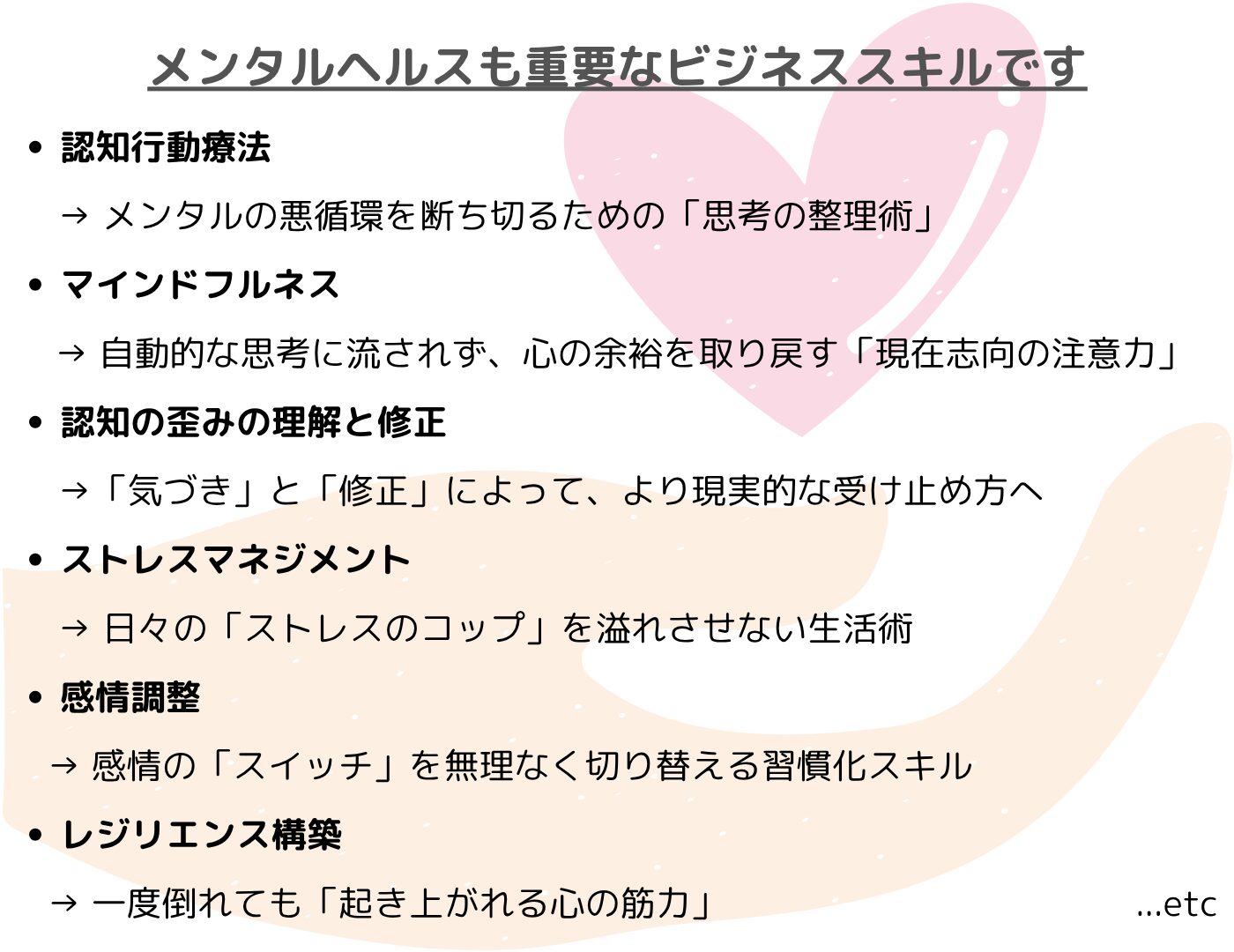

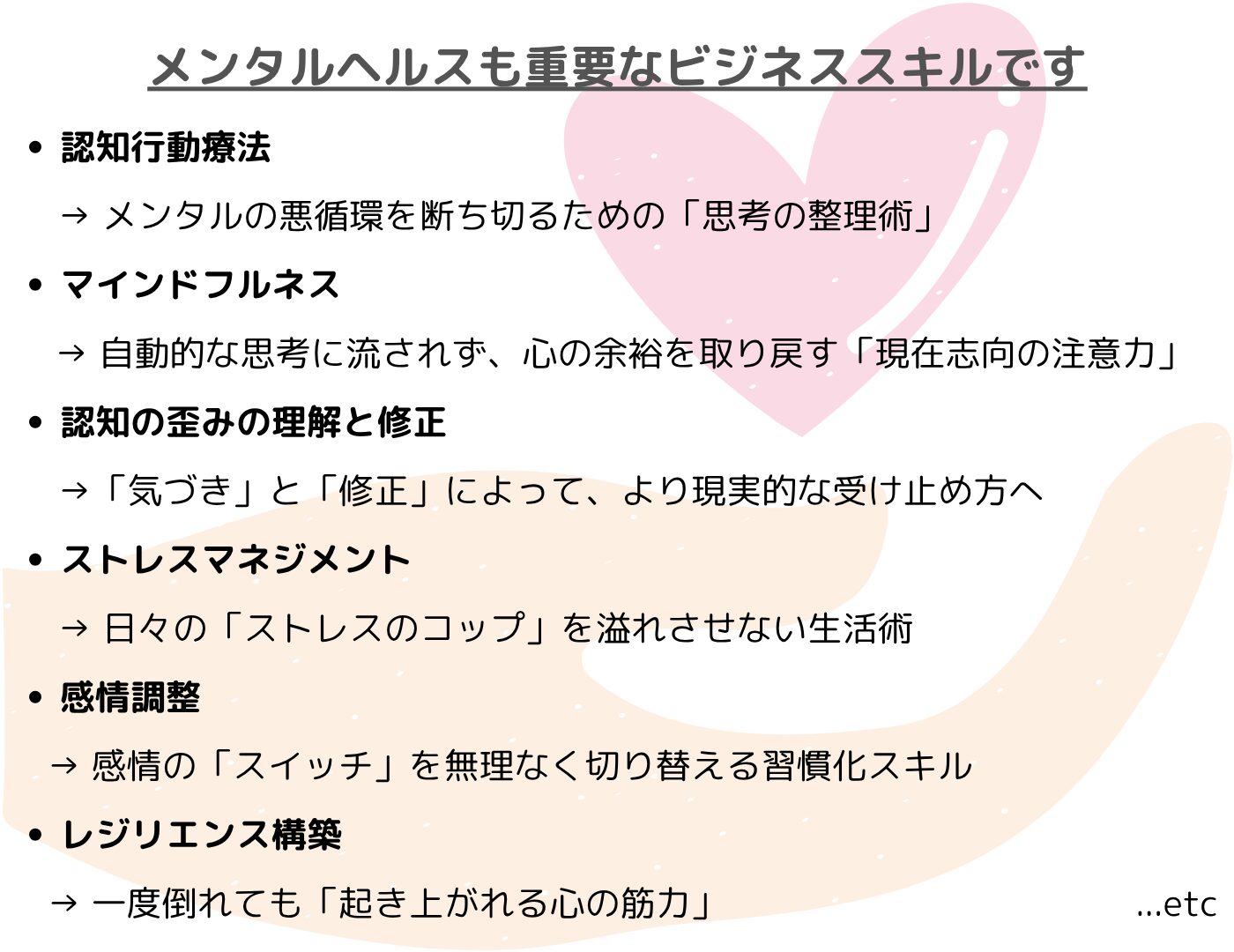

認知行動療法やマインドフルネスなどで心理や思考にアプローチし、メンタルを整える術を勉強しました。

悩みの「内気な性格」の構成要因とリンクした内容であったため、悩みの解消につながりました。

メンタルに関して、近年理解は得られつつありますが、まだまだ共感は得られないのが現状です。

誰もがメンタルダウンする可能性があります。メンタルヘルスの考え方は積極的に学ぶべきです。

働く人のココロとカラダをサポートする無料AIチャット相談サービス「産業医DrT」が、YouTubeの「PIVOT」で紹介されていました。

産業医の武神 健之 様が作成したもので、使用してみたところ結構良かったので共有いたします。

以下の点、ご了承の上ご活用ください。とのことです。

・最終判断は自己責任でお願いします。

・一切の責任は負いません。

・拡散、共有、自由です。

リンク:ChatGPT産業医DrT

良好な人付き合い

悩みを打ち明けれる友人や家族を大切にしています。

「この人たちがいるから、何があっても大丈夫」と、心の拠りどころがあるだけで、なんとかやっていけます。

もし頼れる人がいないと思っている方も、一度信頼できそうな友人に悩みを話してみても良いかもしれません。

意外と親身に聞いてくれるかもしれませんし、オープンに話すと絆が深まることが多いです(自己開示の返報性)。

本当にひとりで連絡を取れる友人がいない方もいらっしゃるかもしれません。

しかし現在はSNSで人と繋がれる時代です。そのようなサービスを健全に利用していきましょう。

そのほか個人や法人、自治体などが交流イベントを企画しています。

SNSは怖いという方は、ややハードルが高いですが、勇気を出して交流の場に参加するのをおすすめします。

SNSや交流会を利用する際は、透明性があり信頼のおけるサービスやイベントに参加しましょう。

詐欺や悪徳商法などのトラブルには十分ご注意ください。

ぼくが真っ当なサービスか判断するポイントは以下のとおりです。

✔︎ 個人の場合は、主催者情報や顔写真、問い合わせ先が明らかであること

✔︎ 国や自治体、独立行政法人など公共性の高い組織が運営していること

✔︎ 民間であれば、世の中に認知されているサービスであること

趣味をつくる

もともと没頭できる趣味があまりなく、家でYoutubeを見たり、お酒を飲んだりすることが多い人間でした。

プライベートで新しいことを始めようとあまり思わず、彩りのない生活をしていました。

しかしあらゆることにアンテナをはり、少しでも興味が向いたものは積極的に経験してみることにしました。

実際に経験してみると、案外没頭できるし、新しい経験も積めるし、気分転換になることが分かり始めました。

これはぼくの肌感なのですが、趣味を持っている人は、仕事のできる人が多い印象です。

「趣味がないよー!」という方は、費用のかからない簡単なことで良いので、「フィーリングでこれ!」と思えることに一度トライするのはどうでしょうか。

転職

現状の職場、会社ではどうしても悩みを解決できないケースも多々あるでしょう。

ぼくは「専門性を高めたい」「勤務地の問題」などの理由で転職した経験があります。

自己実現を目指すため、あるいは理不尽な環境下にいるのであれば、転職は一つの手です。

但し転職を煽るような情報も飛び交っている昨今、情報を鵜呑みにせず、自分の目的意識を持って判断するのが望ましいです。

ぼくたちには職業選択の自由があるわけで、目的に応じて仕事を選択し直すのは全然アリだと思います。

選択を間違っても、何度でもやり直せます。周りからチクチク言われても、自分の人生の主人公は自分です。

周りの人に多少の迷惑をかけてもいいと思います。

自分の人生を懸命に謳歌している人は、チャレンジや失敗する人に寛容です。応援もしてくれます。

転職は、仕事の Well-being 実現のための「手段」であり、「目的」ではありません。

転職が目的となってしまいがちなので、ここは要注意です。

仕事に役立つ最強の3大能力

これまでの経験を振り返り、特にぼくに必要で習得しないといけない能力は次の3つです。

- 説明力

- メンタルマネジメント

- ポジティブマインド

この3大能力を習得できれば最強になれると思っています。そのメリットについて記載します。

周りからの信頼を得られる

TPOに応じて端的に説明できる人は、組織で重宝されます。

どんな時でも精神状態が安定していると、状況を正しく認識し、ベターな判断ができます。

そして失敗をしても、すぐに切り替えれる前向きな姿勢は、かっこいいです。

3大能力が備わると周りから信頼される人材として、その地位を確立できます。

職場の雰囲気にもプラスの影響を及ぼす人になれるでしょう。

仕事の幅が広がり、自分らしく成長できる

信頼を得られるので、様々な仕事を任せてもらう機会が増えます。

これにより、今まで経験したことのない業務に携わるチャンスが増え、結果的に仕事の幅が広がります。

幅広く仕事を経験することで、自分の向き不向きも把握できるようになり、キャリアプランがより明確になります。

社内の知り合いも増え、情報も集まるようになり、仕事を俯瞰的に見る力も養われます。

プライベートにも展開できる

3大能力は、家族間でのコミュニケーション、地域の集まり、趣味など、あらゆる場面で重要です。

人生の満足感を増幅でき、QOLの高い私生活を送ることができます。

自分だけでなく、周りの人にもプラスの影響を与えます。

私生活が充実することで、仕事のパフォーマンスも向上し、好循環が生まれます。

間違った考え方や行動

これまで悩みと向き合う中で、誤っていたなと思う考え方や行動があります。

その中でも代表的な3つは以下の通りです。

- 他者と比較して落ち込むこと

- 同じことばかり、ずっと反省すること

- 遠慮しすぎ、気を使いすぎ

他者と比較して落ち込むこと

社会人である以上、上司から他者と比較され、評価が低くなる場面はあると思います。

しかし、そこで落ち込む必要はありません。他者との差を正しく認識して、モチベーションに繋げれば良いだけです。そもそも他者と自分は、前提条件(生まれ育った背景、経験、遺伝子…etc)が違うので、単純比較はできないです。

また劣っている部分にフォーカスしがちですが、優れている部分にも目を向けるべきです。

マイナス部分と同じだけプラス部分を見つけ出し、プラマイゼロにすれば気が楽になります。

同じことばかり、ずっと反省する時間

反省は必要ですが、長時間の反省は健康面でマイナスです。

ネガティブな出来事を繰り返し考え込んでしまう反芻思考は、抑うつ気分を増長させて精神状態に悪影響を及ぼし、パフォーマンスを下げることが分かっています。

反省の目的は、自分が成長するための課題を見い出し、次のアクションを促すことです。

「殻の中に閉じこもり自分を追い込んでいく」、「答えの出ない事案を考えこむ」これは反省とは言いません。

長時間の反省は、効果がないどころか悪影響です。反省はサッと済ませ、次の行動に移していきましょう。

とは言っても人は悩んでしまう生き物です。僕もふと昔の大失敗を思い出しては罪悪感に苛まれることがあります。

対策として、過去のネガティブな感情が想起されたら、悩んでも意味がないと言い聞かせ、運動するなり別のことを考えるなり、悩まないよう意識しています。

遠慮しすぎ、気を使いすぎ

日本人特有の性で美徳とも取れますが、過度な遠慮や気使いは、自分らしさを見失う原因となります。

その結果、他人の人生を生きることになります。

控えめな行動が癖になると、大事なチャンスを逃し、大きな機会損失が発生します。

自分軸をしっかり持ち、「NO」と言えることに慣れていきましょう。

これからのキャリアに向けて

ぼくが、会社員である限りこれから30年以上は働いていかなければなりません。

キャリアの前半戦での失敗や気づきを今後のキャリアに活かしていきます。

これまで得た学びの中で、次の2点は最大限意識していきたいと思います。

課題を明確化し、一つずつ改善していく

自分の対人能力や内気な性格に漫然とした悩みがあり、闇雲に行動してきました。「20代のうちはこれをやるべき!」とう情報があれば、深く考えずチャレンジしていました。素直に挑戦するのも時には大切ですが、自分の課題に対する解決策は、必ずしも一般論には当てはまりません。

自分で今の課題を明確化し、その課題に対する解決策を考えて、行動していかなければなりません。

また一気に全てを直そうとするのではなく、焦らず着実に成長していきます。

過去の失敗に囚われない

ぼくは30歳で、今でも信じられないトラブルに巻き込まれ、お金、自信、信頼、仕事など、たくさん喪失しました。

しばらく罪悪感や自己嫌悪に陥り、ぼくにとって人生どん底でした。

だけど立ち止まっていても仕方がないし、こんな自分でも大切にしてくれる人の存在がいることを痛感しました。

過去の事実は変えられないけど、解釈はいくらでも変えることができます。

あの辛い経験は、成長のために不可欠なターニングポイントだと、ポジティブに解釈することで、心身ともに健康に過ごせます。

You cannot change others or the past.

You can change yourself and the future.

精神科医 Eric Berneの言葉。他人と過去は変えれないが、自分と未来は変えられる。

「失敗しても、人生どん底でも、いくらでもやり直せる!」と、ぼくは信じています。

まとめ

ぼくの経験をもとに、悩みに対する考え方や行動について記事にしました。

似た境遇にある読者の皆様に、考えるきっかけを提供できていれば光栄です。

一方、自分の課題は自分で明確化し解決していくしかないのが事実です。

この記事もそうですが、全ての情報はあくまで考える材料であり、答えではありません。

自分の悩みやその課題に応じて、情報をうまく使いこなして、答えを探してみてください。

この記事が、あなたの“自分らしいキャリア”を見つける一歩になれば嬉しいです。

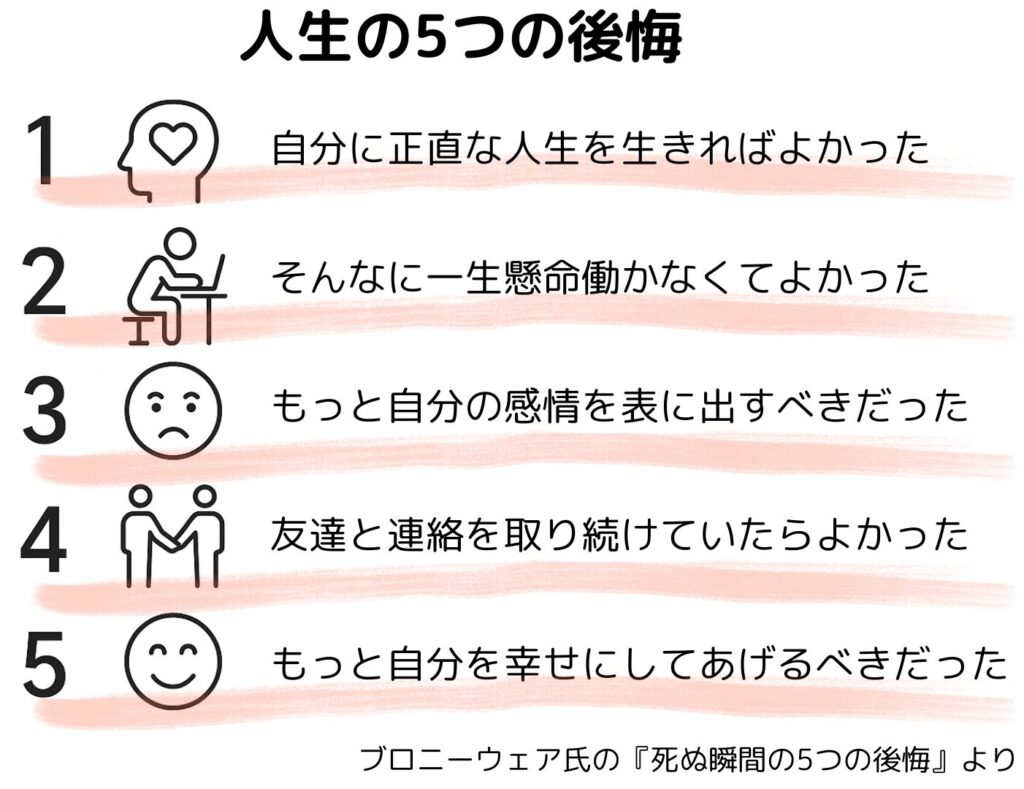

最後にブロニーウエア氏の『死ぬ瞬間の5つの後悔』から引用した人生の後悔を紹介します。

後悔はできるだけ少なく、人生を謳歌したいものですね!

コメント